(全文5500字)

1

1973年10月17日,在美国白宫,时任美国总统尼克松与国务卿亨利·基辛格与沙特、科威特、摩洛哥、阿尔及利亚这四个阿拉伯国家的外交部长(大臣)举行会谈。

阿拉伯外交大臣们略感惊讶地发现,美国政府似乎有意愿执行联合国安理会第242号决议。

242号决议是联合国关于1967年6月“六日战争”的停战协议。主要内容有:1、以色列军撤出“六日战争”中占领的阿拉伯领土;2、终止一切交战要求或交战状态,尊重和承认该地区每个国家的主权、领土完整、政治独立及人民的和平生活。

而彼时距离决议的通过已经过去了6年时间。阿尔及利亚外交部长质问道:为何242号决议一直没有得到执行。

基辛格的回答很直接。他说:

原因在于以色列在军事层面的绝对优势。弱者没有谈判的资格。阿拉伯人曾经很弱,但是现在你们变强了。阿拉伯人如今取得的成就,超出任何人,包括你们自己的预料。Mohamed Heikal, The Road to Ramadan, pp. 233-234.

基辛格的回应让阿拉伯外长们面面相觑。

![]()

(以色列领土扩张图)

事实上,1973年的这次会谈的确不是一次简单的会面,阿拉伯国家是用鲜血和实力赢得的谈判桌上的尊重。当时,阿拉伯国家正处在两个战争之中:一个是埃及和叙利亚联手对以色列的“赎罪日战争”(也称第四次中东战争),另一个则是阿拉伯石油国家对全世界石油消费国和西方石油公司的“石油战争”。1973年10月6日下午2点,刺耳的防空警报声划破了以色列全国的宁静,埃及和叙利亚军队出乎意料地对以色列发起猛攻。在“六日战争”结束后,以色列人已经多年没有听到这个警报了。他们以为和平已定,早已不再警觉。而赎罪日刚好是犹太人的休息日,这令以色列人民和军队对埃及和叙利亚突如其来的进攻措手不及。在战争的头5天里,埃及和叙利亚的军队势如破竹,以色列受到了重创。直到以色列缓过神来,才用美援装备向埃及和叙利亚军队发起反攻,并迅速地扭转了战争的局势。而到10月16日,当以色列军队已经在叙利亚和苏伊士运河西岸两条战线都取得了优势时,阿拉伯国家石油部长在科威特举行集会。他们打算联手提高油价,对以色列背后的工业国予以经济制裁。当天,阿拉伯石油国在没有通知西方石油公司的情况下,宣布将油价提高17%——这在以前英美公司控制之下是完全不可想象的。沙特石油大臣激动地说:这一刻我已经等待了太久,现在这一时刻终于来临,我们是自己商品的主人了。[英]尤金·罗根:《征服与革命中的阿拉伯人:1516至今》,第十二章 石油时代

石油国联手抬价的举措在当天就对国际石油市场产生了效果,石油价格开始恐慌性飙涨。正是在这样的背景下,在阿拉伯产油国宣布联合决定的第二天,也就是10月17日,有了我们在开篇时提到的那个白宫会谈。但是当基辛格被进一步问到是否会保证242决议的执行时,他回答道:2

在白宫会谈的两周后,也就是1973年11月10日,基辛格对中国进行了第六次访问。在中国时任外交部长姬鹏飞举办的晚宴上,基辛格激动地说,他在这次旅程中再次重复了1971年7月份秘密访华的路线,重温了初次进入中国境内时的兴奋心情。1971年7月9日,美国国务卿基辛格秘密访华,开启中美关系的破冰之旅。第二年春天,即1972年2月21日,美国总统尼克松访华。落地北京后,他随即转赴杭州,与在那里等候的中方代表乔冠华磋商起草《中美联合公报》。2月27日凌晨,在西湖边刘庄的一个八角亭里,《中美联合公报》的内容被最后确认和敲定。![]()

(毛泽东与周恩来会见基辛格)

从美国方面看,越南战争令美国深陷泥淖之中。这场战争使美国损失惨重,美国扶持的南越政权萎靡不振,不仅使美国的军队承受了不小的伤亡,从外交和利益上也没有得到任何好处。越战又在美国内部激起了恐怖的反战浪潮,学生和市民的抗议逐渐演变成失控的暴力骚乱。身在哈佛大学的傅高义在1970年5月写给基辛格的一封信中说到:我写信给您表达我对我们国家前途命运的急切忧虑。我从未经历过这么严重的危机。我无法告诉您,学生们现在的情绪离彻底暴动推翻华府还有多远。[美]薛龙:《哈佛大学费正清中心五十年史:1955-2005》,第一章

由于北越政权在苏联的支持下已经取得了优势,美国急需中国的力量来制约北越和苏联,从而能够让美军在南越全身而退。位于中国北方的苏联早已抛弃了社会主义信仰,成为了赤裸裸的霸权主义。中苏关系从结盟走向了敌对。1969年中苏双方还发生了流血冲突。面对苏联野蛮的入侵行为,中国在黑龙江和新疆对苏联予以坚决的反击。气急败坏的勃列日涅夫甚至还曾试图拉拢美国一起对中国的核设施进行毁灭性打击。不过,彼时的中国已经不再是小米加步枪的军队,而是拥有核弹、氢弹、导弹和人造卫星的军事强国。基于中国崛起的不可阻挡的现实,基辛格不仅拒绝了勃列日涅夫的“邀请”,还将苏联的算盘告诉了周总理和毛主席。

毛泽东对基辛格说:“我们两家出于需要,所以就这样(他把两只手握在一起。——引者注) Hand in Hand。”基辛格说:“我们双方都面临同样的危险,我们可能有时不得不运用不同的方法,但目标相同。”毛泽东说:“这就好。”他又说:“如果有什么俄国人打中国,我今天对你讲,我们的打法是打游击,打持久战。他要去哪里,就去哪里,让他去。”基辛格说:“如果进攻中国,出于我们自己的原因,我们也肯定会反对他们的。”逄先知、金冲及主编:《毛泽东传》(1949-1976),第1668-1669页。

在面对苏联霸权主义这个共同敌人时,中美两国相向而行,成为了实质性的伙伴。3

1972年11月,基辛格接受著名记者奥里亚娜·法拉奇的采访。当基辛格被问到是否是一个马基雅维利主义者时,他反应激烈地说:“没有。为什么要问这个?”法拉奇说:“因为听您讲话,有时不禁要问马基雅维利究竟对您又多大影响,而不是您对美国总统有多大影响。”丝毫没有影响。当今世界里可以被接受和利用的马基雅维利的东西很少,我只是对马基雅维利怎样来考虑君主的意愿感兴趣。它只是使我感兴趣,但没有达到对我发生影响的地步。如果您想知道谁对我的影响最大,我可以告诉您两位哲学家的名字:斯宾诺莎和康德。您把我与马基雅维利联系在一起有点奇怪。人们更多地把我与梅特涅的名字连在一起,但这也是幼稚可笑的。

马基雅维利和梅特涅都是现实主义的政治家,而斯宾诺莎和康德则是带有宗教性道德神圣感的启蒙主义者。尤其当马基雅维利在西方已经成为不择手段的政治家的代名词时,说基辛格是马基雅维利主义者就相当于骂他是恶人。

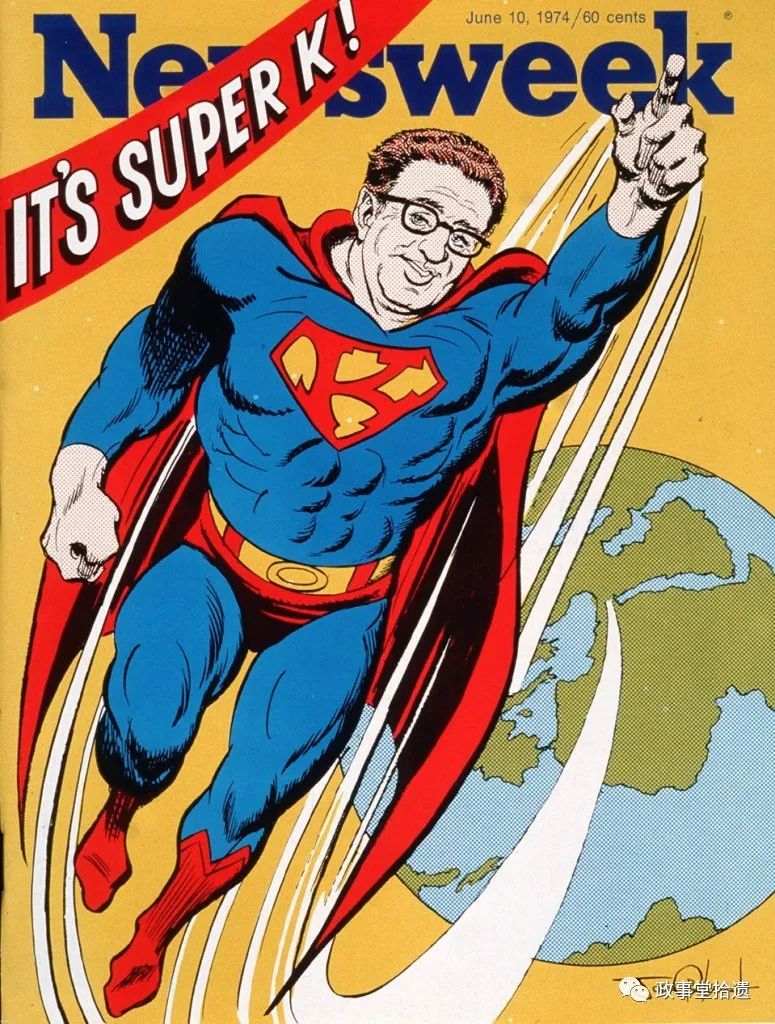

(1974年6月的一期《新闻周刊》封面刊登的基辛格“超级德国佬”的卡通形象,充满了戏谑之意)基辛格很希望自己是——或者说希望别人认为他是——一个带有理想主义光环的政治家。然而所有人都认为他是赤裸裸的现实主义者。他的现实主义体现在,他的尊重是建立在对方所拥有的实力的基础之上的。然而他的理想主义又体现为,他希望有实力的各方能够达成相互理解的稳定与均衡,而不是其中一方独霸天下。换句话说,他不希望任何有实力的一方发展为霸权主义,将自己的意志、生活方式和价值观强加给别人。从古至今,没有任何一个国家在国际政治中能够做到这一点,不论它曾经多么强大。在他于哈佛大学撰写的博士论文中,他反思了拿破仑的失败与梅特涅的成功。梅特涅王子是19世纪初奥地利的外交部长,他与时任英国外交大臣一道,推动各国在拿破仑战败后的欧洲世界协商出有助于维持欧洲各国均势稳定的条款。在1814年至1815年在奥地利维也纳召开的外交会议中,反法同盟的各国制定了一个共同的目标:终结欧洲大陆20多年的动乱,确保欧洲长久和平。维也纳会议后出现了欧洲协调机制,这个争端体系致力于保持英国、奥地利、普鲁士和俄国这4个主要战胜国之间的权力平衡。维也纳体系保障了欧洲100年的和平。在这段时间,欧洲的经济和工业发展突飞猛进,人们的生活水平得到了极大的提高(尽管还存在贫富不均的问题)。欧洲的强国逐步扩张成全球性的殖民帝国,欧洲文明成为了世界的中心。相比之下,拿破仑的欧洲攻势虽然激烈而迅猛,但是终究是昙花一现。其中的根本原因,在基辛格看来,在于拿破仑并没有正视其他国家所拥有的实力,因而没有建立起各方都共同接受的体系。拿破仑的格局存在一个弱点,梅特涅总是不厌其烦地指出:合法性应建立在接受的基础上,而不是强行能够实现的。尽管征服的战果辉煌辉煌,法兰西帝国的命运却维系于拿破仑一人之身。[美]亨利·基辛格:《重建的世界:梅特涅、卡斯尔雷与和平问题,1812-1822》,第二章 欧洲大陆政治家

而国际局面的稳定,离不开各方的共同接受和对合法性的共同承认,即便是战败国的诉求也不应被忽视。因此稳定往往不是追求和平的结果,而是产生于一种普遍接受的合法性。这里的“合法性”不应与正义的概念混淆,它只是有关可行性安排的本质及外交政策上所容许的方法与目标的国际协定。它意味着该国际秩序框架被所有主要大国接受,至少一定程度上没有国家过于不满,没有像《凡尔赛和约》后的德国那样以激烈革命的外交政策来表示强烈不满。[美]亨利·基辛格:《重建的世界:梅特涅、卡斯尔雷与和平问题,1812-1822》,第一章 概述

正是在这个意义上,维也纳体系为战败国法国予以了相当程度的尊重和领土的承认,而不是像第一次世界大战后的《凡尔赛和约》那样,予以德国那样羞辱性的惩罚,最终导致了德国民族主义的灾难性兴起。

如果一纸合约,得不到各方的接受,那么它也仅仅是一张纸而已。怀恨在心的国家早晚会以报复性的行动推翻现有的秩序。因此,在基辛格眼中,纸面上的规则和契约不重要,势均力敌的实力才是国际局面的最终稳定器。在他看来,19世纪梅特涅的外交实践对二战后寻求霸权的国家仍有教益,不论是苏联还是美国,还是未来的某个可能的霸权国家或文明。新出现的现实需要之一是:同时存在着几个实力相近国家的世界,其秩序必须建立在某种均衡( equilibrium)的观念上,而这是美国向来难以接受的一种观念。均势体系虽不能避免危机或战争,但如能作妥善安排,其作用则在于使一国控制他国的能力及发生冲突的规模受到限制。它所追求的是稳定缓和,甚于和平。均势依其自身含义,无法让国际社会中的每一成员都感到满意。它最能发挥功效的情形,是在对其不满的程度尚未超过受害一方已忍无可忍而力图推翻国际秩序的极限之时。[美]亨利·基辛格:《大外交》,第一章 世界新秩序

并且,各个国家之间的相对实力是存在消长的,每个国家都应当正视这一点。在《两次全球大危机的比较研究》中,权威人士即引用了这一“基辛格定律”。危机具有强烈的再分配效应,它将导致大国实力的转移和国际经济秩序的重大变化。“基辛格定律”可能被再次验证。基辛格在他的名著《大外交》一书中开宗明义地指出,世界每隔百年会出现一个新的全球大国。这个判断可能被两次危机所证实。《两次全球大危机的比较研究》,第一篇 两次全球大危机的比较

基辛格认为,到21世纪,全球至少会有六大强权:美国、欧洲、中国、日本、俄罗斯,以及印度。由此再来反观基辛格的几次外交行动。从越南撤军,是对美国霸权主义行径的及时止损;与中国关系正常化,是对苏联霸权主义的遏制,以及对中国作为新兴大国的承认;而对中东战争的调和,又是在阿拉伯世界的实力增长后,对中东秩序的重新分配。在这个权力均衡化的过程中,他既不会对中国进行盟友般的援助,也不会让阿拉伯世界的进攻过于凶猛以致犹太国以色列的灭亡。形成基于各自实力的均势,各得其所,才是他的现实主义理想。4

在阿拉伯外长与基辛格白宫会谈后的第二天,也就是10月18日,尼克松政府批准法案,向以色列继续提供价值22亿美元的武器装备。此举再次激怒了阿拉伯世界。阿拉伯产油国开始对美国实行完全禁运,并将产油量下调12%。截至1973年12月,油价已经涨到了6个月前的4倍之高。一场轰轰烈烈的“石油危机”拉开了它的序幕,为西方国家在二战后狂飙突进的经济增长画上了中止符。局势的升级使埃及和以色列双方都深感疲惫。但是在原则性的问题上,两方又无法让步。1973年10月22日,联合国安理会开始协调停火事宜。当天,安理会通过了第338号决议,该决议重申了更早的第242号决议的内容,呼吁召开和谈,通过土地换和平的方式解决阿以分歧。同年12月,联合国在日内瓦召开国际会议,将处理1967年以色列占阿拉伯领土问题作为公正、持久地解决阿以冲突的第一步。然而,这次会议并不成功。以色列与阿拉伯国家之间没有形成共识,阿拉伯国家内部又产生了新的分歧。在这次失败的会议之后,基辛格开始了多轮密集的穿梭外交。1974年1月18日以及同年5月,埃、以双方及叙、以双方先后达成协议。通过这些协议,埃及重新获得了整个苏伊士运河东岸,在西奈的埃以边界之间则设置了一个联合国控制之下的缓冲区。叙利亚人则同样收回了1967年失去的戈兰高地领土的一小部分,在戈兰高地的叙以边界之间同样有一支联合国缓冲部队。鉴于战争已结束而外交努力正如火如荼地展开,阿拉伯产油国宣布其目标已经实现,并于1974年3月18日结束了石油禁运。而与很多人对美国无条件支持以色列的印象不同的是,在这次穿梭外交中,基辛格主要花精力说服的并不是埃及,而是以色列。时任以色列总理果尔达·梅厄是个强硬的民族主义者。据说,有次她和基辛格吵了一个通宵,感觉就像70多岁的梅厄在训不听话的儿子,而50多岁的基辛格也很叛逆,一直顶嘴。![]()

(梅厄、尼克松与基辛格)

基辛格的中东外交行动,不仅解决了埃及与以色列多年来的纷争,使双方进入了宝贵和平的进程,还将埃及从亲苏的立场转变成为亲美的国家。一种非霸权主义的姿态,反而获得了霸权主义无法赢得的信任。2023年11月的最后一天,中国人民的老朋友、好朋友基辛格走完了他传奇的一生。从1923年到2023年,他经历了或许是人类有史以来变化最密集、最丰富的100年。而基辛格不仅是时代的旁观者、承受者,他也曾是时代的参与者、构建者。他的基于实力的均势思想虽然称不上道德高尚,也不能一劳永逸地保障国际秩序的永久和平,但毫无疑问是避免人类大规模灾难的一剂现实的良药。最后,让我们用这篇文章来纪念他的一生,并用他在博士论文中开篇的一段话来结束本文。实现和平不像渴望和平那样简单,因为历史离不开复仇女神涅墨西斯的身影……那些看似最和平的日子确实最少寻求和平的时候,而人们似乎无休止地寻求和平的时候,反而始终无法获得安宁。每当和平,即避免战争,成为一个或数个大国的首要目标,国际体系就处在了国际社会中最霸道成员的摆布之下……因此某个大国希望获得绝对安全,意味着其他大国将感到绝对的不安全。[美]亨利·基辛格:《重建的世界:梅特涅、卡斯尔雷与和平问题,1812-1822》,第一章 概述

参考文献:

逄先知、金冲及主编:《毛泽东传(1949-1976)》,北京:中央文献出版社,2003年。

刘鹤主编:《两次全球大危机的比较研究》,北京:中国经济出版社,2013年。

[美]亨利·基辛格:《重建的世界:梅特涅、卡斯尔雷与和平问题,1812-1822》,上海:上海译文出版社,2015年。

[美]亨利·基辛格:《大外交》,海口:海南出版社,2012年。

[美]薛龙:《哈佛大学费正清中心50年史》,北京:新星出版社,2012年。

[西]胡里奥·克雷斯波·麦克伦南:《欧洲:欧洲文明如何塑造现代世界》,北京:中信出版社,2020年。

[以]丹尼尔·戈迪斯:《以色列:一个民族的重生》,杭州:浙江人民出版社,2018年。

[英]尤金·罗根:《政府与革命中的阿拉伯人:1516年至今》,杭州:浙江人民出版社,2019年。

Heikal, Mohamed. The Road to Ramadan. New York: Ballantine Books, 1975.

文章来源: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMzU1ODAwOQ==&mid=2650400548&idx=1&sn=5ac99dca5a604d89e7793fb74dad8b79&chksm=83341832b443912467e9b99dbd6312ef3eb680a7e5c38bb7115f9787a0e807cb5949c995d9d9&scene=0&xtrack=1#rd

如有侵权请联系:admin#unsafe.sh